金属や一部の樹脂は熱で溶かし接合するという方法が可能です。しかし、分子構造が複雑なゴムではその方法は使えません。ゴムの接合には、様々な接着剤が使われます。

定番中の定番「瞬間接着剤」

その名のとおり実用強度に達するまでの時間がとても短く、かつ強力に接着できるのが、瞬間接着剤です。多くのゴムと相性がよいため、材料の種類によっては無理に剥がそうとすると接着箇所より材料の方が破断をおこすほど強力に接着できるものもあります。また、被着体をプライマーによって下地処理することで、接着時間の短縮、白化現象の低減、接着強度を増すことができます。EPDMやウレタンゴムなどのように接着には不向きな材料もありますが、これらに対しても接着ができるよう改良された瞬間接着剤もあります。一般的に瞬間接着剤は衝撃に弱いという弱点があります。

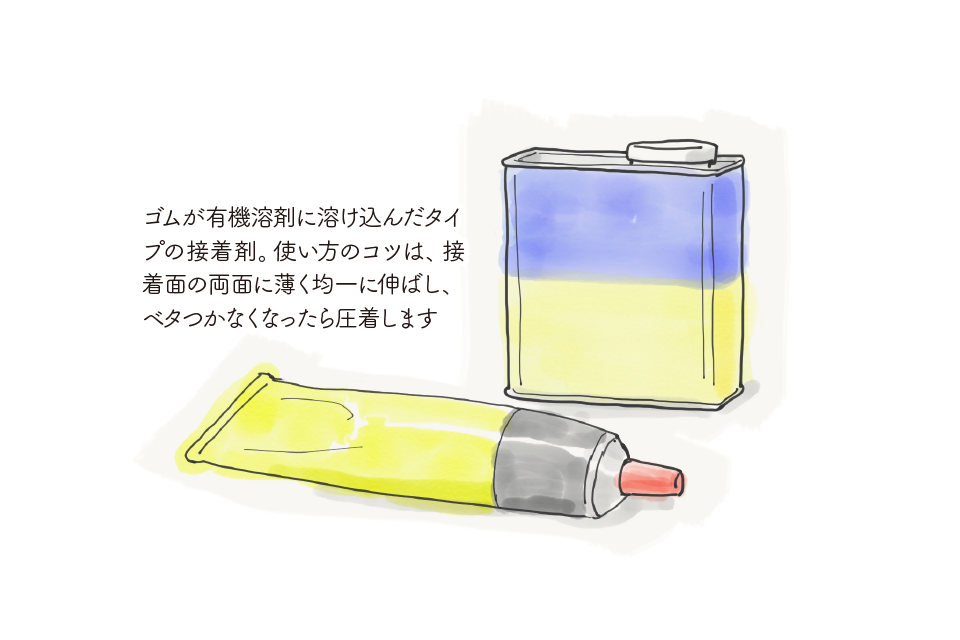

「ゴム溶剤型」は、いわゆるゴム糊のこと

タイヤのパンク修理などでもなじみ深いのがゴム溶剤型の接着剤。これは、有機溶剤にゴムの成分を溶かし込んだタイプの接着剤です。作業は十分換気した環境で行なうことが大切です。通常このタイプの接着剤は、接着面の両方に薄く均一に伸ばし、接着剤が指にべとつかない程度にまでしばらく放置して(これをオープンタイムと言います)、その後強力に圧着することで接着します。比較的すぐに実用強度に達します。ゴム同士の接着や、ゴムを金属に接着する時によく使います。ただし、シリコーンゴムやウレタンゴムの接着には使えません。

守備範囲の広い接着剤も登場

接着剤選びに迷ったら、最近よく目にするようになった「万能型」や「多用途」タイプの接着剤を選ぶとよいでしょう。この種の接着剤の多くは、SBR系や、ウレタン系、シリコーン系などの特殊なポリマーが使われています。絶対的な接着強度は従来型の接着剤と比べるとわずかに劣る場合があるとはいえ、接着できる素材の守備範囲がとても広いという特長があります。中には、これまで接着が不可能とされてきたポリエチレンやポリプロピレンでさえ接着してしまう接着剤も登場しています。

柔軟性のあるタイプのエポキシ系接着剤

強力な接着剤として知られるエポキシ系接着剤は、主剤と硬化剤を(通常は同量)よくかき混ぜると、化学反応で硬化するタイプの接着剤です。硬化後はとても硬くなるため、柔軟性のあるゴムとは相性がよくありません。しかし、最近では硬化後もゴムのように柔軟性があるタイプのエポキシ系接着剤も登場しています。このタイプであればゴムにも使用可能ですし、ゴムの他に接着がなかなか難しい種類のプラスチックも接着できます。(接着の可・不可については、メーカーサイトなどで個別に事前確認をしてください)

「両面テープ」という選択肢もありです

広い面積の接合には、両面テープを使うこともできます。接着剤と比べると若干強度は劣りますが、使いやすく、施工後すぐに使用できるというメリットがあります。中には、引きはがそうとしても接着箇所ではなく材料が破断するほど強力にくっつく両面テープもあります。また、基材(両面テープのベース)にスポンジが用いられている強力なタイプの両面テープもあり、これは建築や自動車業界でよく使用されています。

接着にはコツがあります

種類によって若干の違いがありますが、接着剤の使用法には共通するポイントやコツがあります。まずは、取り扱い説明書をよく読み接着方法に精通することが大切です。それから、接着面の下地処理をしましょう。場合によってはサンドペーパーなどで表面を荒らす必要もあります。また、接着剤はたくさん使えばよいというわけではありません。薄く均一に伸ばすのがコツです。よく換気した環境で作業をしてください。

Point

- 有機溶剤を含む場合、よく換気しましょう

- 下地処理はしっかりと

- 薄く均一に伸ばすのがコツです

比較のまとめ

| 接着剤 | おもな特徴 |

|---|---|

| 瞬間接着剤 | 施工時間が短い。接着力が強い。空気中の水分と反応して硬化。白化する、衝撃に弱いなど弱点もあるが改良型もある。難接着素材に対応したタイプもある。点付けで少量用いるのがコツ |

| ゴム溶剤型 | いわゆるゴム糊やゴム系接着剤と言われるタイプ。被接着面の双方に薄く均一に伸ばし、べたつかない程度に放置したのち圧着する。ゴム同士や金属との相性がよい |

| 多用途・万能型 | 接着できる素材の幅がとても広いのが特長。メーカーによって異なるが、ベースはSBR系、ウレタン系やシリコーン系のポリマーが使われていることが多い |

| 両面テープ | 接着剤と比べて強度は劣るものの、広い面積の接合に向いている |

| エポキシ系接着剤 | 主剤と硬化剤がよく混ざり合うことで化学反応が生じ硬化するタイプの接着剤。特殊なポリマーが配合され硬化後も柔軟性が残るエポキシ系接着剤なら、ゴムの接着に使える |

動画で確認

No responses yet